体内一旦出现血栓,身体通常不会沉默。它会发出一些隐蔽但关键的信号,只是很多人忽略了。血栓不是老年人的“专属”,它可能悄无声息地在年轻人身体里“扎根”,日积月累,直到某天引发严重后果。别等到胸闷气短、肢体麻木才警觉,那时往往已经发展到了危险阶段。

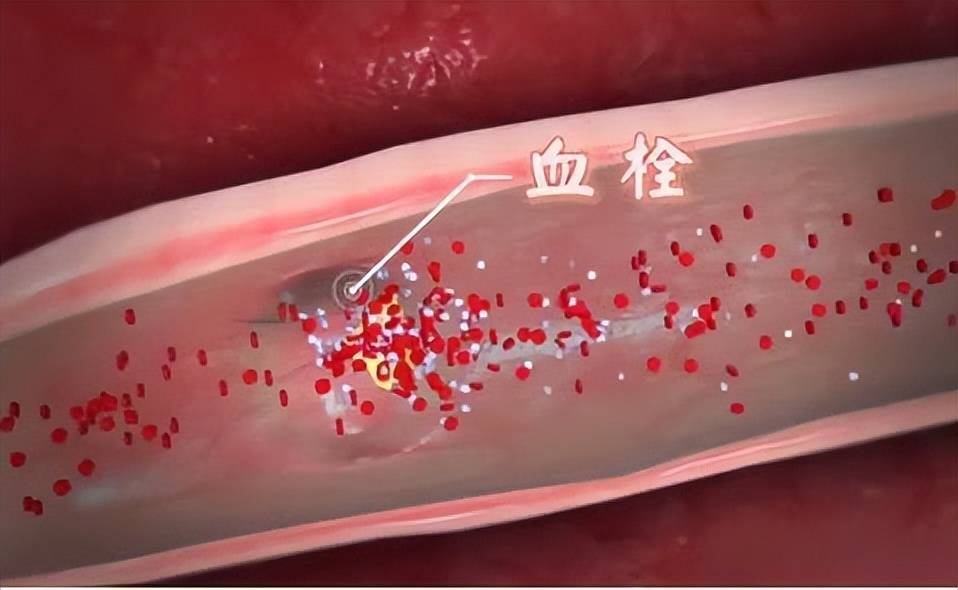

血栓,其实就是血管里的“小堵塞”。正常情况下,血液会在血管中顺畅流动,但各种因素如久坐不动、饮食油腻、熬夜压力,可能让血液变粘稠,慢慢形成凝块。

这种凝块一旦脱落,它可能像“子弹”一样冲进脑、肺、心脏等重要器官,严重时危及生命。最让人头疼的是,血栓初期没什么剧烈症状,甚至容易被当作小毛病忽视。可它并不会“客气”,身体其实早就给了信号,只是你没听懂。

第一个信号是莫名其妙的肢体肿胀。尤其是一侧腿或手突然变粗、变重,甚至伴有胀痛感,摸上去有点热。这种情况常见于下肢深静脉血栓,血流受阻,液体渗出组织间隙,

就像水管堵塞后水流不畅。别以为是走太久了,如果肿胀持续不退,甚至越来越严重,得警惕。

第二个信号是呼吸突然变得费力。不是那种感冒引起的鼻塞,而是深吸一口气都觉得困难,像背后压着重物。这时候可能是血栓跑到了肺部,形成肺栓塞。这类情况进展快、风险高,胸痛、呼吸急促、心跳加快常会一起登场。很多人误以为是“上火”“累了”,其实危险正在靠近。

第三个信号是不明原因的胸闷和心慌,尤其是在安静状态下突然出现,休息也无法缓解。这种感觉有时候并不剧烈,反而像是压抑、沉重感。

如果你平时不抽烟、不高血压、也没心脏病史,这种突发的不适感就更值得注意。血栓如果堵住了冠状动脉,那后果不言而喻。

这三大信号,不是吓你,而是提醒你:身体不舒服从来不是无缘无故的。血栓很“狡猾”,往往不会一次性爆发,而是像定时炸弹一样埋伏着。但我们可以做的,是把它揪出来、干预它、控制它。

问题是,为什么现在血栓越来越年轻化?除了遗传、基础疾病,生活方式才是“罪魁祸首”。久坐是血栓最喜欢的温床。长时间坐着工作、刷手机、打游戏,血液循环减慢,下肢静脉负担加重,血液就容易“沉积结块”。

很多年轻人一坐就是8小时,甚至不喝水不上厕所,给血栓提供了“成长温床”。饮食也是一把“无声的刀”。高油高盐、重糖重辣,不仅让血压血脂升高,还让血液变得粘稠。血液一旦浓稠,流动速度减慢,血栓就有了可乘之机。特别是夜宵文化、外卖依赖,让很多人三餐混乱,营养失衡。

别忽视情绪压力。长期焦虑、熬夜、睡眠不足,会让交感神经持续兴奋,血管收缩、血流紊乱,血栓的风险也随之增加。压力,不只是让你头秃那么简单,它会悄悄“毒害”你的血管系统。

那怎么做,才能远离血栓?不是吃药,也不是极端运动,而是从生活习惯上“拆掉引爆器”。

第一,动起来。坐了40分钟,就站起走动3分钟,哪怕是在原地踏步、伸展一下腿部,都比长时间静坐要强。别以为年轻就不怕堵血管,血栓不看身份证。

第二,喝水很关键。每天至少1500ml以上的水量,能让血液保持“稀释”状态。别拿奶茶果汁当水喝,那不但没帮助,还可能加重血脂。

第三,吃得清淡点。适当减少红肉、动物内脏摄入,多吃富含纤维的蔬菜、坚果、全谷物。深色蔬菜、深海鱼类里含有丰富的抗氧化物,对血管有保护作用。

第四,保证睡眠质量。每天保持7小时以上的高质量睡眠,能降低血压、减缓血管压力,间接减少血栓发生几率。睡眠是最便宜的“血管保养品”,别熬夜毁了它。

第五,年满35岁的人,建议每年做一次血液流变学检测,可以更直观地评估血液黏稠度、纤维蛋白含量等关键指标。这种筛查不贵,但极有价值。

还有一点很容易被忽视,就是要学会警觉“突发性不适”。身体的异常变化常常不是无缘无故出现的。如果你突然一侧肢体无力、口齿不清、视力模糊,哪怕只是几分钟,也不能掉以轻心。这些可能是小血栓的“试探”行为,及时干预是关键。

血栓不是绝症,它可防、可控,但前提是你得足够了解它、重视它。别把身体的求救信号当成普通疲劳,也别以为年轻就是“免疫盾牌”。健康从来不是等来的,而是靠你一点一滴维护出来的。

说到底,血栓是生活方式病。它不会一夜之间出现,而是在你无数次熬夜、暴饮暴食、久坐不动中逐渐养成的。身体不是“消耗品”,别等到亮红灯才想要调头。真正聪明的人,都是提前做准备的人。

别拿血栓当小事,它从不小气。它可能是你下一次意外的“幕后黑手”。但只要你愿意听身体的话,给它一个喘息的机会,它也会给你回报一个更加稳定的健康系统。

参考文献:

1. 王文志.血栓形成机制与防控策略研究进展.中国循环杂志,2021,36(3):217-221.

2. 徐海波.血栓与血管健康的关系.中华内科杂志,2020,59(8):591-596.

本文为科普内容整理,旨在传播健康知识,内容仅供学习参考,不构成医疗建议或诊断方案,如有症状请尽快前往正规医院就诊。

高开网配资-便捷股票配资-炒股加杠杆软件-配资网之家提示:文章来自网络,不代表本站观点。