当今的生命科学研究日新月异,我们对人体内部的认识愈发深入,然而,面对许多复杂的慢性疾病乃至自身免疫性疾病,现代医学依然缺乏立竿见影的根治方案。学会识别身体发出的细微“求救信号”,尤其是在疾病尚未形成稳固结构之前,对于获取最佳干预效果、减少不必要的身体折磨至关重要。

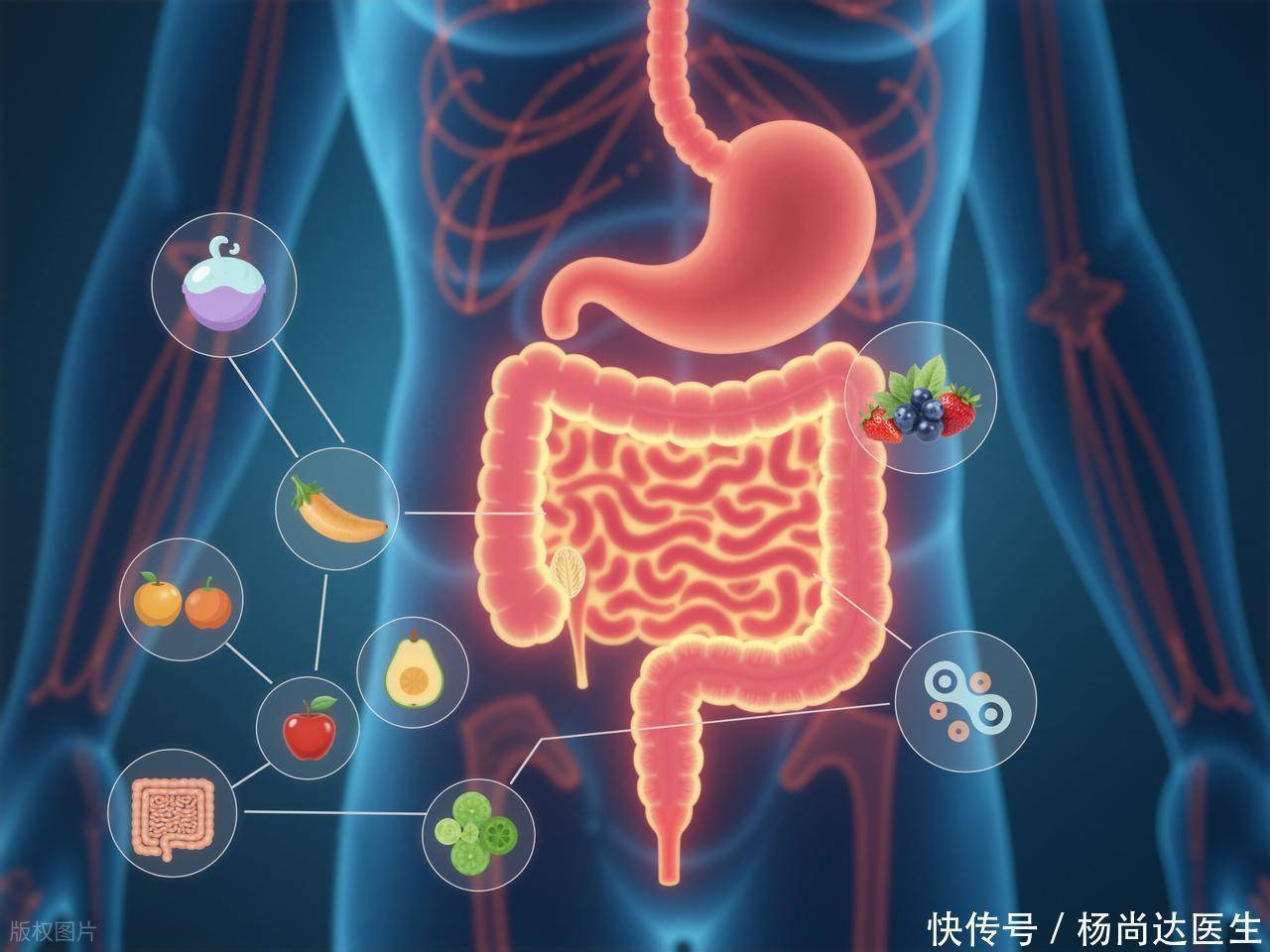

人体的健康状态,往往深藏于我们不易察觉的内部生态之中。在众多的内部系统里,肠道菌群扮演着至关重要的角色,它不仅是消化吸收的工厂,更是调节免疫系统和神经系统状态的“总指挥部”。一旦这个庞大的生态系统平衡被打破,其负面影响通常不会立即体现为剧烈的病痛,而是通过更为隐蔽的方式——比如我们面部和体态的气色变化——率先发出警报。

我们必须密切关注日常生活中,这些提示肠道可能已经“失序”的六种异常现象。

身体内部菌群失衡,外在会显现哪些预警信号?

1. 面部皮肤的突变(屏障失灵)

健康的肠道能有效抑制炎症因子外泄。如果肠道通透性增加(即“肠漏”),大量细菌代谢产物和炎症物质会进入血液循环,直接影响皮肤。如果近期突然出现难以控制的爆发性痤疮,或者原有湿疹、皮炎等反复加重且对常规治疗反应不佳,需要警惕这可能不是单纯的皮肤问题,而是肠道炎症的投射。此时,应考虑进行基础的消炎和屏障修复。

2. 情绪的无故波动(轴线紊乱)

肠道被称为“第二大脑”,它与中枢神经系统通过“脑-肠轴”紧密相连。肠道菌群的失衡会影响关键神经递质(如血清素)的合成与调节。如果个体近期出现无明显外部压力却持续性的焦虑、易怒,或者注意力难以集中、思维迟钝(脑雾),这可能提示对情绪稳定起关键作用的肠道环境已发生改变。建议关注情绪变化,并探索生活方式对肠道的影响。

3. 食欲与体重的异常漂移

肠道菌群深度参与了能量的提取和脂肪的储存调控。如果个体近期食欲并未明显改变,但体重却出现持续且不明原因的增加或下降,这可能意味着菌群的类型已偏向于更高效地储存能量或影响饱腹信号。这种与既往生活习惯不符的体重变化,应被视为一个内部代谢调整的信号。

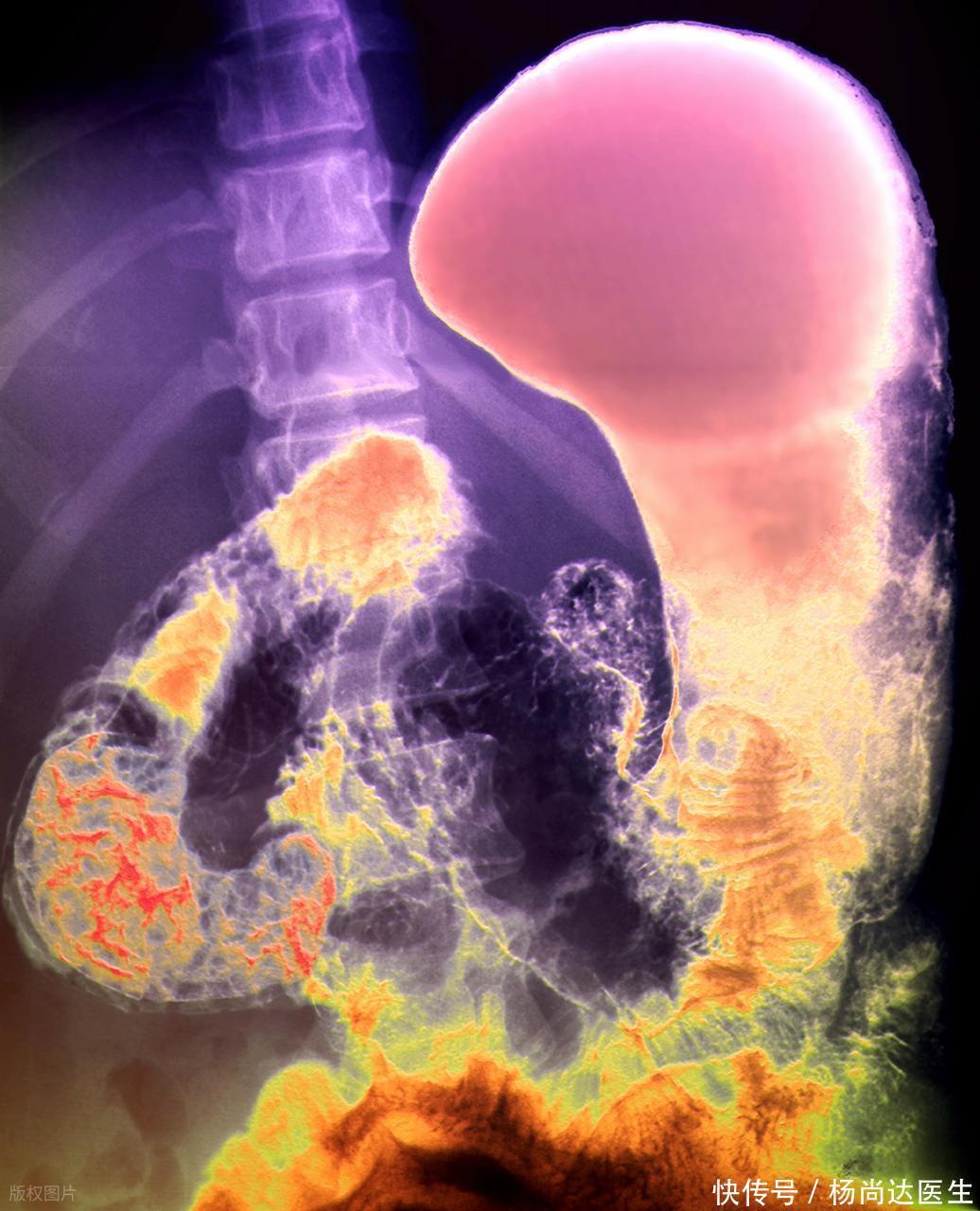

4. 消化排泄的显著失序

这是最直接的信号,但往往容易被误解为“吃坏了肚子”。如果腹泻与便秘交替出现,或粪便形态长期异常(如不成形、带粘液),且排便时间规律性被打破,尤其是在排除了食物中毒或急性肠胃炎后仍持续存在,这强烈指向定植菌群结构正在发生不利重组。及时记录排便日记,有助于医生判断。

5. 持续性的疲倦感(能量工厂衰减)

日常的精力水平与肠道微生物对营养物质的转化效率息息相关。即便是保证了充足的睡眠,如果依然感到全身乏力、精力不济、提不起精神,可能是因为有益菌数量减少,导致短链脂肪酸(如丁酸)的产生不足,进而影响了身体基础能量的供应。排除睡眠障碍和贫血后,应将关注点转移至肠内环境。

6. 身体的新生过敏征兆

过敏反应本质上是免疫系统对环境中本无害的物质产生的过度反应。肠道是免疫细胞的主要教育基地。当有害菌占据优势地位时,免疫系统的“耐受性”被削弱,个体可能会突然对以往从未不适的食物(如乳制品、面筋等)产生消化不适,或出现不明原因的皮肤痒疹。这表明免疫系统正处于高度敏感且易激惹的状态。

虽然现代生活节奏快,许多生理变化具有一定的隐蔽性,但人体内部的失衡并非无迹可寻。只要我们学会从宏观视角,而不是仅仅聚焦于单一症状,观察身体给出的系统性提示,就能有效捕捉到这些早期预警。

当上述多种现象出现交叉印证时,切勿简单依靠非处方药来掩盖表象。建议寻求专业医疗机构进行更深层次的评估,例如进行粪便微生物组分析或有机酸检测(OAT)等功能性检查,以明确菌群的实际构成。通过精准锁定失衡的关键环节,采取针对性的营养支持、益生菌/益生元调理或生活习惯干预,方能将潜在的健康风险扼杀在萌芽阶段,维护机体的内在和谐与外在的稳定气色。

高开网配资-便捷股票配资-炒股加杠杆软件-配资网之家提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票配资门户网登录魏晨穿着军装演戏火了

- 下一篇:没有了